Kita hidup di masa ketika ”membaca” berita sudah tidak lagi identik dengan membuka koran, menonton berita malam, atau mendengar radio. Kini, sebagian besar anak muda Indonesia, Gen Z dan Milenial, mendapatkan informasi dari scrolling di media sosial, bukan langsung dari portal berita.

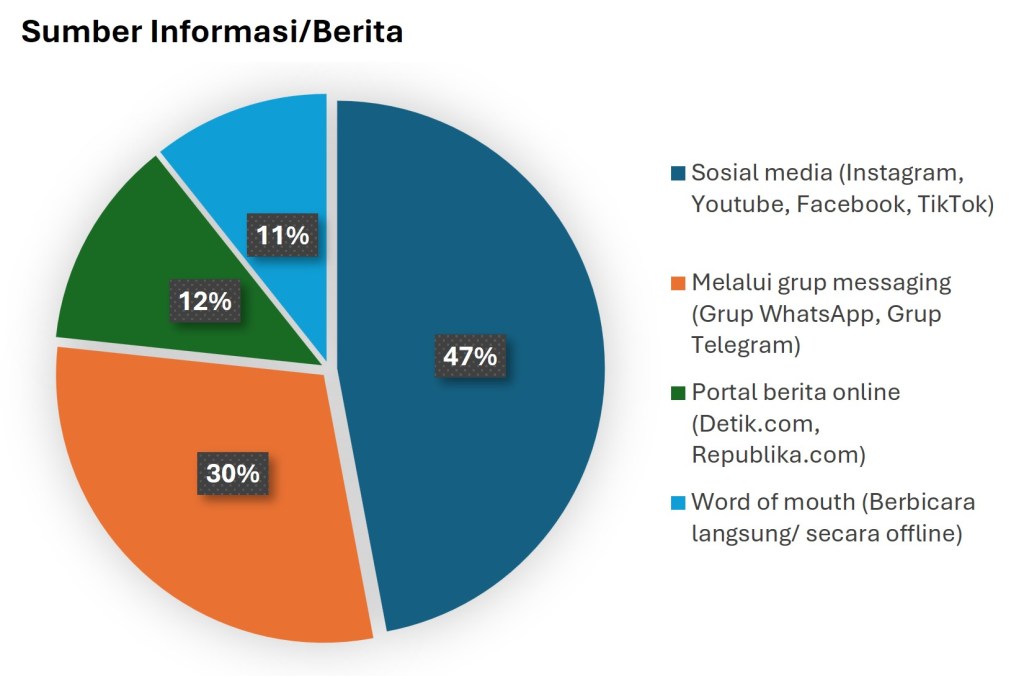

Data survei terbaru Alvara Research Center tahun 2025 menunjukkan, 47 persen Anak muda Indonesia menjadikan media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok sebagai sumber utama informasi dan berita. Hanya 12 persen yang masih bergantung pada portal berita online seperti Detik.com atau Republika.com. Sementara 30 persen mengandalkan grup pesan seperti WhatsApp atau Telegram, ruang obrolan yang sering kali menjadi pasar rumor digital tempat fakta dan opini bercampur aduk.

Angka-angka ini menggambarkan satu kenyataan baru bahwa algoritma kini telah menggantikan redaksi sebagai penyunting utama informasi kita. Jika dulu berita dipilah oleh editor berdasarkan nilai berita, kini konten disortir oleh algoritma berdasarkan potensi keterlibatan dan interest pembacanya. Akibatnya, bukan lagi yang paling penting yang muncul di layar, tetapi yang paling sering diklik, dikomentari, dan dibagikan.

Pergeseran ini bukan sekadar soal media, tapi soal cara berpikir. Generasi sebelumnya, terutama Gen X dan Baby Boomer, mereka tumbuh dalam tradisi membaca headline, membuka portal berita, membaca berita utama, lalu menilai kredibilitas berdasarkan sumber. Namun generasi setelahnya, Gen Z dan Milennial, tumbuh dalam ekosistem timeline, informasi datang dalam bentuk feed, bersifat acak, cepat, dan visual.

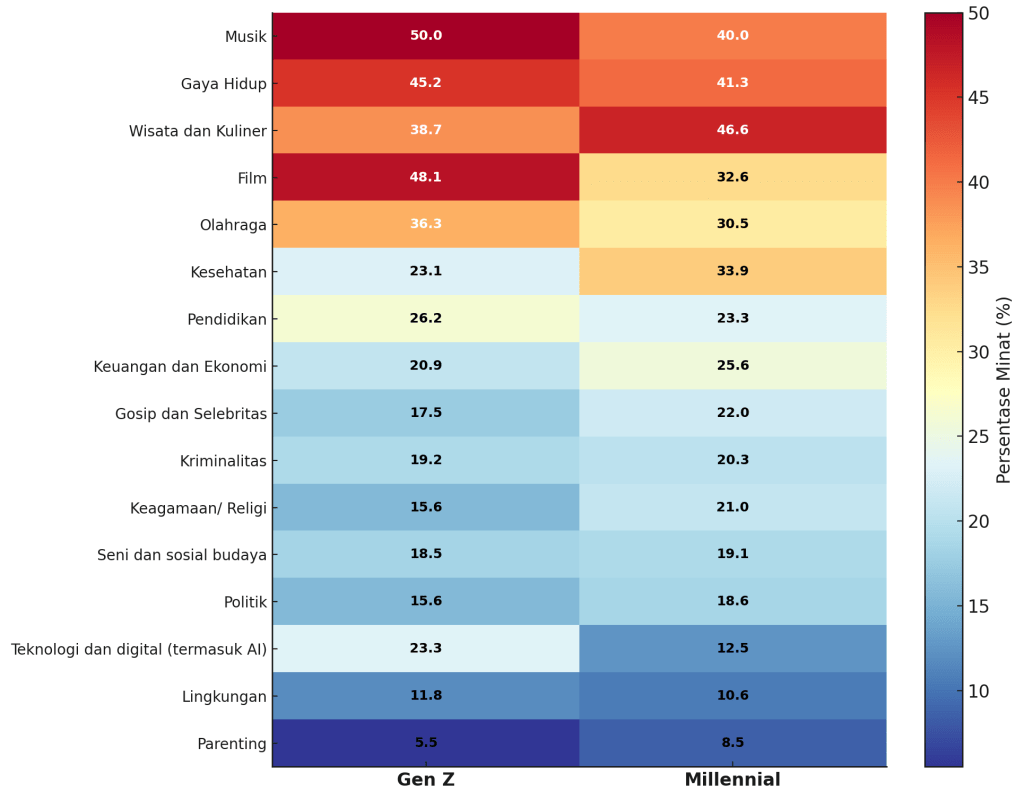

Itu sebabnya Gen Z tampak lebih tertarik pada topik-topik visual dan emosional seperti musik (50%), film (48%), dan gaya hidup (45%). Mereka membangun identitas lewat media audio visual. Dunia bagi mereka bukan hanya sekumpulan fakta, melainkan kumpulan narasi dan ekspresi.

Sebaliknya, Millennial, generasi yang sudah mulai berkeluarga dan beranjak mapan menunjukkan kecenderungan pada topik yang lebih serius dan fungsional, wisata dan kuliner (46,6%), kesehatan (33,9%), serta keuangan dan ekonomi (25,6%). Mereka mencari informasi yang lebih relevan dengan tantangan hidup yang sedang mereka hadapi.

Media sosial memberi ruang ekspresi tak terbatas bagi Gen Z. Mereka terbiasa berinteraksi dengan informasi melalui format singkat seperti reels, shorts, atau stories. Semua serba cepat, instan, dan mengandalkan emosi. Namun di sisi lain, kedalaman informasi kerap terkorbankan. Dalam satu menit video, sulit menjelaskan konteks politik, ekonomi, atau sosial yang kompleks. Akibatnya, Gen Z sering kali lebih tahu “apa yang terjadi” daripada “mengapa hal itu terjadi.”

Kita bisa menyebut mereka “generasi scroll”, mereka membaca dunia dengan ujung jempol. Pengetahuan datang seperti arus deras yang tak pernah berhenti, tapi jarang diselami lebih dalam.

Namun jangan salah. Di balik itu semua mereka juga memiliki kekuatan baru yaitu kepekaan terhadap tren global, kecepatan beradaptasi, dan kreativitas tinggi dalam mengolah informasi visual. Bagi mereka, belajar bisa lewat podcast, memahami politik lewat meme, dan berdiskusi lewat thread.

Yang menarik adalah mereka tahu bahwa tidak semua yang viral itu benar. Mereka tahu banyak konten menyesatkan. Tapi bagi mereka, mungkin saja kepercayaan kini tidak dibangun lewat institusi, melainkan lewat kedekatan. Mereka lebih percaya pada kreator konten yang lebih natural, yang berbicara layaknya teman, daripada media besar yang terasa lebih formal.

Kebenaran hari ini tidak lagi hanya soal fakta, tetapi juga soal relatability, sejauh mana sebuah pesan terasa dekat dan nyata bagi kehidupan mereka sehari-hari. Itulah mengapa topik seperti musik, film, gaya hidup, dan hiburan lebih mudah diterima oleh Gen Z. Bukan karena mereka apatis terhadap isu serius, melainkan karena isu-isu itu lebih mudah diakses dalam bahasa yang mereka pahami.

Lihat saja bagaimana video pendek tentang isu Palestina atau perubahan iklim bisa viral dan mendorong solidaritas global. Gen Z mungkin tidak membaca laporan 50 halaman tentang perubahan iklim, tetapi mereka tahu maknanya lewat visual, lagu, dan aksi sosial yang mereka sebarkan. Dengan kata lain, mereka membaca dunia bukan lewat teks, tetapi lewat experience yang mereka saksikan melaui layar gadget mereka.

Melihat data ini, kita sedang menyaksikan pergeseran besar dalam lanskap komunikasi kita. Jika dulu kekuatan informasi ditentukan oleh siapa yang punya jaringan media, kini ditentukan oleh siapa yang punya engagement. Dan engagement itu, seperti terlihat pada peta minat Gen Z, lebih banyak datang dari musik, gaya hidup, film, dan teknologi digital, dunia yang memadukan hiburan dan pengetahuan dalam satu layar.

Mungkin sebagian dari kita menyebut ini adalah krisis literasi, tapi mungkin yang terjadi sebenarnya adalah transisi literasi. Anak muda tidak berhenti membaca; mereka hanya membaca dengan cara lain. Mereka membaca dunia lewat layar, suara, dan gambar. Mereka mencerna informasi dengan cara yang lebih cepat, instingtif, dan multisensori. Dalam dunia mereka, teks bukan lagi satu-satunya bahasa pengetahuan.

Kabar baiknya, baik Gen Z maupun Millennial bukan hanya konsumen informasi, mereka juga produsen narasi. Berkat teknologi digital, setiap individu kini bisa menjadi jurnalis, kurator, bahkan pendidik bagi lingkarannya sendiri. Tinggal bagaimana kita memastikan bahwa yang mereka produksi bukan sekadar opini semata, tapi berbasis data dan empati.

Akhirnya perubahan besar dalam ekosistem informasi ini bukan hal yang perlu ditakuti, melainkan dipahami dengan benar dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan segala dinamika perubahan yang terjadi. Seperti kata futuris Alvin Toffler, “The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.”

Leave a comment