Apa artinya menjadi warga NU di abad ke-21? Apakah cukup dengan mengaku menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama, ataukah ada sikap, keyakinan, dan perilaku yang menunjukkan kedalaman identitas itu? Pertanyaan ini muncul karena satu dekade terakhir menunjukkan fenomena menarik: jumlah umat Islam yang mengidentifikasi diri sebagai warga NU terus bertambah dan kini menjadi mayoritas. Namun, besarnya basis identitas tidak otomatis mencerminkan kekokohan fondasinya.

Untuk mengukur kedalaman itu, Alvara Research Center bersama Lakpesdam NU menyusun “Indeks Ke-NU-an”, sebuah indeks yang mengukur kadar ke-NU-an warga NU. Indeks ini menggunakan lima indikator utama, yaitu fikroh (cara berpikir keagamaan), amaliyah (praktik keagamaan dalam keseharian), harokah (orientasi gerakan sosial), komitmen kebangsaan (nasionalisme), dan ikatan terhadap organisasi (kedekatan struktural dan emosional terhadap warga NU). Dengan pendekatan ini, kita ingin melihat lebih detail bukan hanya siapa yang mengaku NU, tetapi seberapa NU mereka sebenarnya.

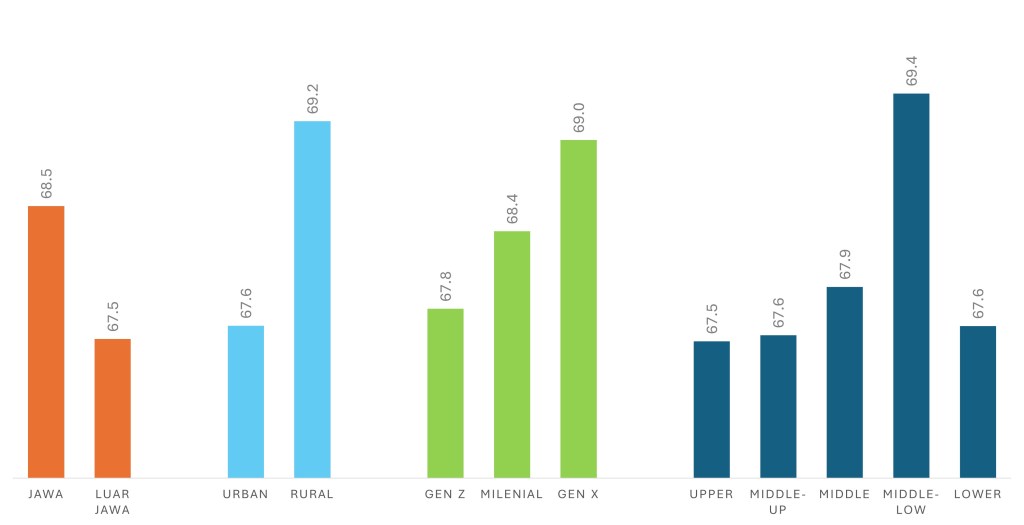

Hasilnya, Pertama, mari kita melihat dimensi wilayah. Warga NU di Jawa memiliki skor indeks 68,5, sedikit lebih tinggi dibanding warga NU di luar Jawa yang berada pada angka 67,5. Perbedaannya memang tidak terlalu mencolok, tetapi tetap memberi sinyal bahwa pusat gravitasi identitas NU masih berada di Jawa, tempat NU lahir dan tumbuh dalam konteks kebudayaan pesantren dan tradisi Islam Nusantara yang kuat. Warga NU di wilayah rural memiliki skor tertinggi hingga 69,2, melampaui warga urban yang berada pada angka 67,6. Data ini menunjukkan bahwa kedalaman praktik dan identitas keagamaan khas NU masih sangat terjaga di desa-desa. Rural tidak sekadar lokasi geografis, ia adalah ekosistem kultural yang menopang tradisi, takzim pada kiai, dan jejaring pesantren yang menjadi napas NU sejak awal berdiri.

Sebaliknya, warga NU di kota tampak mengalami disrupsi identitas. Arus modernitas dan kontestasi narasi keagamaan di perkotaan membuat ekspresi warga NU cenderung lebih cair. Tidak semua warga NU urban menjaga amaliah khas Nahdliyin seperti tahlilan, manaqiban, barzanji, atau sikap tawassuth yang menjadi ruh fikroh NU. Di kota, warga NU berinteraksi lebih intens dengan kelompok Islam lain yang lebih rigid dalam puritanisme atau lebih cair dalam ekspresi religiusitas. Karena itulah skor ke-NU-an di wilayah urban cenderung lebih rendah.

Kedua, dari sisi generasi. Gen Z, generasi muda yang banyak menjadi penentu arah masa depan NU, mendapat skor 67,8, relatif lebih rendah dibanding milenial yang berada di angka 68,4, dan jauh di bawah Gen X yang mencapai skor 69,0. Semakin muda generasinya, semakin menipis kedalaman identitas NU nya.

Gen Z tumbuh dalam era digital, ketika otoritas keagamaan tidak lagi tunggal berada di tangan kiai atau tokoh pesantren, tetapi ditantang oleh ustadz YouTube, influencer dakwah, hingga algorithmic authority yang membanjiri gawai mereka setiap hari. Gen Z bisa mendapatkan materi keagamaan dari berbagai sumber tanpa pernah menjejak halaman pesantren. Mereka lebih otonom, kadang lebih pragmatis, dan sering mencampur berbagai sumber otoritas keagamaan tanpa identitas jagat kultural yang jelas.

Padahal, jika NU ingin tetap menjadi “rumah masa depan”, bukan hanya rumah masa lalu, maka kunci suksesnya adalah merebut imajinasi Gen Z. Karena di tangan merekalah nasib NU pada 20—30 tahun ke depan akan ditentukan. Ada jarak yang pelan-pelan melebar antara NU sebagai identitas kultural dan NU sebagai pilihan keagamaan generasi digital.

Ketiga, dari kelas sosial. Kelompok kelas menengah ke bawah mencatat skor tertinggi, 69,4, sedangkan kelas menengah ke atas berada pada angka paling rendah, 67,5. NU masih sangat kokoh sebagai Islamnya wong cilik. Gerakan sosial NU lahir dari kebutuhan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan dan menemukan keteduhan spiritual serta jejaring solidaritas di komunitas Nahdliyin.

Namun, ketika kelas menengah tumbuh, pilihan identitas kadang ikut bergeser. Mobilitas ekonomi membuka akses ke pendidikan modern, gaya hidup urban, hingga lingkungan sosial baru. Banyak yang merasa identitas sosial-ekonomi baru mereka tidak selalu selaras dengan ekspresi religiusitas tradisional. Jika NU gagal memperkuat narasi bahwa menjadi modern tidak harus menanggalkan tradisi, maka NU akan menjadi penonton di tengah ekspansi kelas menengah yang semakin besar.

NU besar karena kelas bawah, tapi masa depan Indonesia ditentukan oleh kelas menengah. Jika jurang ini dibiarkan melebar, maka kekuatan demografis NU bisa menguap perlahan dan hanya menjadi cerita historis.

Dari tiga aspek ini, wilayah, generasi, dan kelas sosial kita bisa melihat gambaran besar yang harus disikapi dengan serius. NU kokoh di desa, tetapi mulai melemah di kota. NU kuat di generasi yang lebih tua, tetapi menurun di generasi paling muda. NU dekat dengan wong cilik, tetapi menjauh dari kelas menengah atas. Semua pola ini sesungguhnya satu narasi yang saling berkelindan, ketika sebuah organisasi besar menjadi bagian dari mainstream, tantangannya bukan lagi mempertahankan basis lama, melainkan memperluas relevansi untuk kelompok sosial yang terus bergerak naik.

Apalagi NU kini berada dalam posisi unik sekaligus riskan. Ia begitu besar, hampir tak tertandingi dalam basis kultural, tetapi kedigdayaan angka itu bisa berubah menjadi semu jika tidak disertai penguatan ke-NU-an sebagai identitas nilai. Yang dikhawatirkan bukanlah perubahan sosialnya, melainkan jika NU gagal bertransformasi seiring perubahan itu.

Mungkin ada yang berkata bahwa NU akan baik-baik saja. Namun, sejarah mengajarkan bahwa kejatuhan sebuah organisasi tidak selalu datang dari luar. Justru ketika organisasi merasa sedang kuat-kuatnya, saat itu pula virus kejumudan, konflik internal, dan krisis regenerasi sering muncul tanpa disadari.

Perbedaan sikap antara pucuk pimpinan struktural, berbagai drama internal yang muncul ke permukaan akhir-akhir ini bisa menjadi penghambat utama NU merespon berbagai perubahan yang telah dijelaskan diatas. Bagi sebagian orang mungkin ini dianggap biasa dalam organisasi sebesar NU. Namun, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. NU bisa jadi kehilangan momentum untuk merespon setiap purubahan dan gagal memenuhi harapan warganya.

NU adalah organisasi kultural dan kultur sangat peka terhadap contoh keteladanan. Jika para pemimpin yang menjadi panutan justru mempertontonkan ketegangan dan tarik-menarik kekuasaan, maka massa di bawah akan menyerap pesan yang salah, bahwa identitas adalah soal perebutan posisi, bukan amanah nilai dan perjuangan.

Tradisi NU menekankan sikap tawassuth, tasamuh, tawazun, tetapi ruang publik justru kerap memantulkan sebaliknya ketika elite terlibat dalam pertarungan narasi. Warga NU, khususnya generasi muda, menonton semua itu melalui layar ponsel. Dan keputusan mereka untuk tetap merasa bangga sebagai NU atau tidak sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi hari-hari ini.

Pertanyaan pentingnya adalah: apa yang harus dilakukan?

Jawaban singkatnya: NU harus kembali pada raison d’être-nya sebagai penjaga moral peradaban Islam Indonesia dan fondasi kebangsaan Indonesia.

Itu hanya dapat dicapai jika organisasi menyatu. Kepemimpinan menjadi teladan. Konflik internal diselesaikan dengan kedewasaan dan akhlak. NU kembali memposisikan diri sebagai perekat, bukan sumber kegaduhan yang melemahkan kepercayaan publik.

Jangan sampai NU sibuk bertepuk tangan karena besarnya angka afiliasi, tetapi lupa bahwa kedalaman identitas bisa tergerus jika organisasi tidak rapi dari dalam. Besar secara demografi tanpa soliditas organisatoris hanyalah kekuatan yang rapuh.

NU telah menjadi sandaran besar bangsa ini, wilayah kultural terbesar yang mencintai Indonesia tanpa syarat. Untuk menjaga warisan itu, diperlukan kepemimpinan yang bukan hanya cerdas, tetapi juga ikhlas, bukan hanya kuat, tetapi juga menyatukan.

Warga NU telah berkontribusi bagi republik ini sejak sebelum kemerdekaan. Sekarang giliran elite NU membalasnya dengan menjaga martabat organisasi ini tetap utuh agar Gen Z bangga menyebut diri Nahdliyin, agar kelas menengah melihat NU sebagai ruang amal dan intelektualitas, agar umat merasa NU adalah tempat pulang yang menenteramkan.

NU bukan hanya milik hari ini. Ia adalah amanah untuk masa depan. Dan masa depan hanya bisa diraih jika kita menjaga rumah besar ini tetap kokoh dan penuh kehangatan.

NU adalah pegangan. Dan pegangan itu harus dijaga bersama-sama, dengan hati yang lapang, dan visi yang jauh ke depan.

Leave a comment