Indonesia adalah rumah bagi dua sistem perbankan yang berjalan berdampingan: bank konvensional dan bank syariah. Kehadiran keduanya merupakan cermin dari dinamika masyarakat yang beragam dalam memilih cara mengelola keuangannya. Awalnya, perbedaan keduanya mungkin hanya sebatas soal akad, bunga versus bagi hasil. Tetapi hari ini, perbedaan itu melebar ke ranah lain: pengalaman digital, kemudahan layanan, citra nilai, hingga keterhubungan dengan ekosistem halal yang terus tumbuh.

Di atas kertas, bank syariah sedang menanjak. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan syariah pada akhir 2024 mencapai Rp980,30 triliun, naik hampir sepuluh persen dari tahun sebelumnya. Pangsa pasarnya pun meningkat menjadi 7,72 persen, meski masih jauh di bawah konvensional yang menguasai lebih dari sembilan puluh persen. Kalau diperluas ke seluruh keuangan syariah nasional, termasuk pembiayaan, asuransi, hingga pasar modal, total asetnya sudah tembus Rp2.883,67 triliun. Angka-angka ini menunjukkan sektor syariah bukan lagi pinggiran, melainkan mesin ekonomi yang semakin berperan.

Namun, angka besar itu tidak serta-merta menggambarkan perilaku masyarakat sehari-hari. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menyingkap paradoks. Literasi keuangan syariah—yakni tingkat pemahaman masyarakat—sudah mencapai 43,42 persen. Tapi inklusi, yang berarti benar-benar menggunakan layanan syariah, baru 13,41 persen. Dengan kata lain, banyak orang tahu syariah, banyak yang paham prinsipnya, tetapi yang benar-benar memakainya masih sedikit.

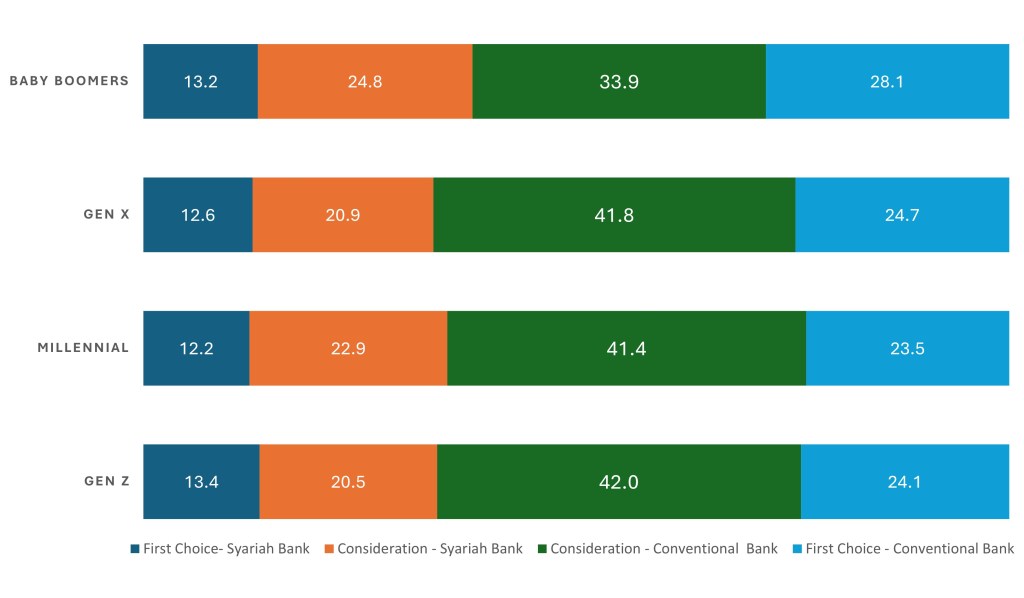

Survei nasional yang dilakukan Alvara Research Center pada bulan September 2025 juga mendapatkan temuan yang hampir senada. Survei yang membedah preferensi lintas generasi, Baby Boomers, Gen X, Milenial, dan Gen Z, mengungkap kenyataan bahwa pola pikir masyarakat terhadap bank syariah cenderung serupa. Dari generasi ke generasi, hanya sekitar 12 hingga 13 persen responden yang menempatkan bank syariah sebagai pilihan pertama. Sementara itu, sekitar 20 sampai 25 persen mengatakan mereka mempertimbangkan bank syariah. Sebaliknya, bank konvensional masih unggul dalam dua kategori: sekitar 34 hingga 42 persen responden mempertimbangkannya, dan sekitar 23 hingga 28 persen memilihnya sebagai bank utama.

Data ini mengandung cerita penting. Bahwa bank syariah sudah masuk ke radar publik, sudah “ada di kepala” masyarakat, tapi masih kesulitan untuk menjadi pilihan nyata. Banyak orang ingin, atau setidaknya tidak menolak, menggunakan bank syariah. Namun pada akhirnya, mereka tetap berlabuh pada konvensional. Alasannya bisa beragam, mulai dari kebiasaan, persepsi praktis, jaringan layanan yang lebih luas, hingga aplikasi digital yang lebih mulus.

Fenomena ini menunjukkan bahwa jalan bank syariah menuju arus utama tidak lagi semata-mata soal edukasi. Publik sudah tahu, tantangannya sekarang adalah membuat publik merasa nyaman untuk berpindah. Karena pada akhirnya, keputusan finansial jarang murni soal nilai-nilai (values), melainkan juga soal kepraktisan. Orang bisa saja percaya bahwa akad syariah lebih adil, tetapi jika membuka rekeningnya ribet, aplikasinya lemot, atau ATM-nya tidak ada di dekat rumah, mereka akan kembali ke konvensional.

Persaingan ini sebenarnya sehat. Bank syariah dipaksa untuk tidak hanya menjual label syariah, tetapi juga menghadirkan produk modern, cepat, dan mudah. Sedangkan bank konvensional dipaksa untuk lebih transparan. Sejak Oktober 2024, OJK mewajibkan bank mempublikasikan rincian bunga pinjaman secara terbuka, sehingga nasabah bisa membandingkan dengan mudah. Kebijakan ini mendorong bank konvensional untuk lebih efisien dan berhenti mengandalkan margin bunga semata.

Disis lain, bank konvensional pun mulai melirik segmen syariah dengan membuka unit khusus. Langkah ini bukan sekadar strategi bisnis, tetapi pengakuan bahwa pasar syariah punya masa depan besar. Sementara itu, bank syariah sendiri mendapat amunisi tambahan dari tumbuhnya ekosistem halal. Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia. Belanja halal global tidak main-main: makanan halal mencapai 1,43 triliun dolar AS, modest fashion 327 miliar dolar AS, dan sektor lain dari pariwisata hingga farmasi halal juga terus naik.

Artinya, syariah bukan lagi berdiri sendiri sebagai produk keuangan, melainkan bagian dari ekosistem konsumsi dan gaya hidup. Seorang pelaku UMKM makanan halal butuh pembiayaan syariah. Brand modest fashion butuh transaksi syariah. Traveler muslim butuh tabungan umrah digital. Semua ini memperluas permintaan terhadap produk bank syariah. Di titik inilah, bank syariah punya peluang untuk bukan sekadar menjadi bank, tetapi juga penghubung ekosistem halal yang lengkap.

Tapi tentu, pertarungan tidak berhenti di sana. Medan paling sengit justru ada di layar ponsel. Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat dengan nilai transaksi e-commerce mencapai 65 miliar dolar AS pada 2024. Bagi nasabah, ponsel adalah bank mereka yang sesungguhnya. Semua diukur dari kecepatan, user experience, kejelasan biaya, dan fitur yang relevan. Gen Z, misalnya, yang survei Alvara tunjukkan punya tingkat pertimbangan syariah sekitar 20,5 persen, tidak akan ragu berpindah bank jika ada aplikasi yang lebih cepat, tabungan digital yang langsung aktif, atau cicilan gadget halal yang transparan. Label syariah penting, tetapi hanya menjadi alasan kedua. Yang pertama tetaplah kenyamanan digital.

Temuan survei Alvara sebenarnya juga bisa dibaca bahwa bank syariah sebenarnya sudah berhasil menembus kesadaran lintas generasi, tetapi masih kalah di saat masyarakat membuat keputusan akhir. Pola ini menunjukkan masih adanya peluang besar. Bayangkan jika kelompok yang “mempertimbangkan” syariah itu bisa digeser menjadi “memilih”—peta perbankan Indonesia akan berubah drastis.

Karena itu bank syariah harus membuktikan diri bahwa mereka tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga lebih baik dalam pelayanan. Bahwa membuka rekening tidak perlu datang ke cabang, tidak butuh kertas berlembar-lembar, cukup lewat ponsel. Bahwa biaya sudah jelas sejak awal, tanpa ada kejutan tersembunyi. Bahwa produk syariah bisa relevan dengan kehidupan sehari-hari, entah untuk belanja online, menabung haji, atau investasi ritel berbasis sukuk.

Jika itu semua bisa dilakukan, maka label syariah akan berubah menjadi nilai tambah yang nyata, bukan sekadar identitas. Konsumen akan merasa mendapat yang terbaik dari dua dunia: praktis dan bernilai.

Persaingan ini juga akan membawa industri ke arah konvergensi. Bank konvensional mulai mengadopsi nilai-nilai etis dan transparansi yang dekat dengan syariah. Sementara bank syariah semakin memperkuat teknologi digital agar setara dengan konvensional. Pada akhirnya, nasabah tidak lagi sekadar memilih bunga atau bagi hasil, tetapi memilih pengalaman yang paling memuaskan.

Leave a comment