Di era digital, kita sering berasumsi bahwa internet telah menjadi rujukan utama dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk urusan agama. Ceramah bisa diakses kapan saja, nasihat keagamaan beredar luas di media sosial, dan berbagai pandangan dapat ditemukan hanya dengan beberapa ketukan jari. Namun, data menunjukkan bahwa perubahan itu tidak berlangsung seragam. Cara masyarakat Indonesia mencari rujukan keagamaan sangat dipengaruhi oleh diantaranya usia dan kelas sosial. Otoritas keagamaan tidak semata berpindah dari mimbar ke layar, tetapi juga berlapis, dan bernegosiasi dengan struktur sosial yang telah lama mengakar.

Survei Alvara Reseaech Center tahun 2025 tentang sumber informasi keagamaan menunjukkan bahwa rujukan masyarakat terbagi pada enam sumber utama, ustadz atau kyai di lingkungan rumah, internet, orang tua, guru atau dosen agama, teman, dan buku agama. Tidak ada satu sumber pun yang benar-benar dominan mutlak. Bahkan internet, yang sering dianggap paling menentukan, hanya dirujuk oleh sekitar seperempat responden. Selebihnya masih bertumpu pada relasi sosial yang sangat personal.

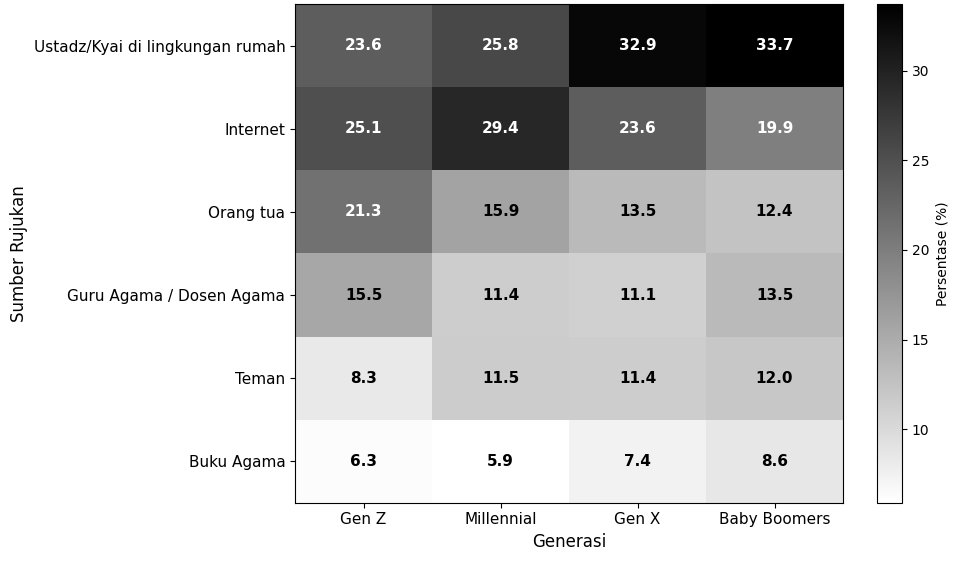

Jika dilihat dari dimensi generasi, perbedaan pola itu tampak jelas. Pada Gen Z, internet menjadi sumber informasi keagamaan tertinggi dengan porsi 25,1 persen. Namun peran orang tua juga sangat besar, mencapai 21,3 persen, sementara ustadz atau kyai di lingkungan rumah berada di angka 23,6 persen. Ini menunjukkan bahwa keberagamaan generasi muda terbentuk di dua ruang sekaligus yakni ruang digital dan ruang keluarga. Masjid, majelis taklim, dan figur keagamaan lokal tetap penting, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya pintu masuk.

Sebaliknya, pada generasi Baby Boomers, rujukan utamanya sangat terkonsentrasi pada ustadz atau kyai di lingkungan rumah, mencapai 33,7 persen. Internet hanya dirujuk oleh 19,9 persen, sementara peran orang tua tinggal 12,4 persen. Pola ini menegaskan bahwa bagi generasi yang lebih tua, keberagamaan masih sangat berakar pada jejaring komunitas lokal seperti masjid, pengajian, dan figur yang dikenal secara personal. Otoritas lahir dari kedekatan sosial, bukan dari algoritma.

Milenial berada di posisi antara. Internet menjadi sumber tertinggi bagi mereka, bahkan paling tinggi dibanding generasi lain, yakni 29,4 persen. Namun pada saat yang sama, rujukan kepada ustadz atau kyai di lingkungan rumah masih mencapai 25,8 persen. Ini menjadikan milenial sebagai generasi transisi yang hidup di dua dunia, dunia otoritas tradisional dan dunia kurasi digital. Tidak mengherankan jika figur-figur ustadz populer di media sosial banyak menggunakan gaya komunikasi yang dekat dengan milenial, tidak terlalu formal, komunikatif, dan mudah dibagikan.

Gen X, yang kini banyak berada di posisi sebagai penopang keluarga dan pengambil keputusan di organisasi, menunjukkan pola yang lebih mendekati generasi tua. Rujukan kepada ustadz atau kyai lokal mencapai 32,9 persen, jauh di atas internet yang hanya 23,6 persen. Ini menunjukkan bahwa meskipun Gen X tidak asing dengan teknologi, dalam urusan agama mereka tetap menempatkan figur otoritatif berbasis komunitas sebagai rujukan utama.

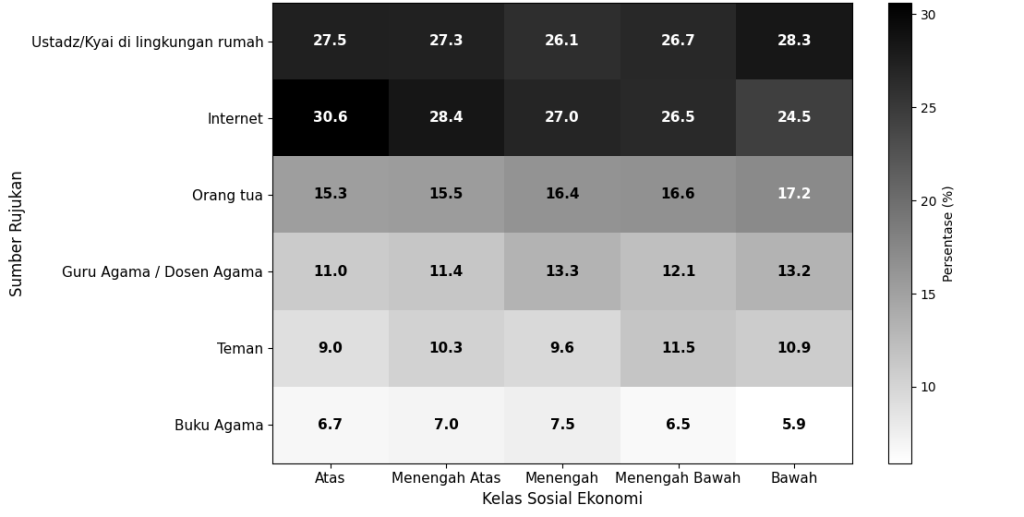

Bagaimana bila dibedah dalam dimensi kelas sosial ekonomi?. Ternyata realitasnya menjadi lebih kompleks. Di kelas atas, internet menjadi sumber informasi keagamaan tertinggi dengan porsi 30,6 persen, sementara rujukan kepada ustadz atau kyai lokal berada di angka 27,5 persen. Pada kelas menengah atas, polanya relatif serupa. Ini menunjukkan bahwa pada kelompok dengan akses pendidikan dan teknologi yang lebih tinggi, pencarian informasi keagamaan cenderung lebih mandiri dan berbasis media.

Namun semakin turun ke kelas menengah dan bawah, peran internet menurun secara konsisten, hingga tinggal 24,5 persen di kelas bawah. Sebaliknya, rujukan kepada ustadz atau kyai lokal justru stabil dan bahkan menguat di kelas bawah, mencapai 28,3 persen. Artinya, bagi kelompok ekonomi bawah, otoritas keagamaan berbasis komunitas bukan hanya relevan, tetapi menjadi jangkar utama dalam praktik keberagamaan sehari-hari.

Peran orang tua juga menunjukkan pola yang menarik. Di kelas atas, rujukan kepada orang tua sekitar 15,3 persen, sementara di kelas bawah meningkat menjadi 17,2 persen. Ini mengindikasikan bahwa dalam keluarga dengan keterbatasan akses institusional dan digital, keluarga tetap menjadi saluran utama transmisi nilai keagamaan. Agama diwariskan lewat praktik sehari-hari, bukan lewat konten daring atau kelas formal.

Guru dan dosen agama relatif lebih kuat perannya di kelas menengah dan menengah bawah, sekitar 12–13 persen, dibanding kelas atas yang hanya sekitar 11 persen. Ini mengisyaratkan bahwa sekolah dan lembaga pendidikan masih memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman keagamaan kelompok yang sedang mengalami mobilitas sosial. Pendidikan formal menjadi jembatan antara tradisi keluarga dan dunia luar.

Sementara itu, buku agama tampak menjadi sumber yang paling terpinggirkan di semua segmen, baik generasi maupun kelas sosial. Angkanya hanya berkisar antara 5 hingga 8 persen. Ini menegaskan bahwa praktik keberagamaan masyarakat semakin bersifat oral dan audiovisual, bukan berbasis teks panjang. Dakwah berpindah dari halaman ke layar, dari rak buku ke potongan video.

Dari keseluruhan pola ini, terlihat bahwa perubahan otoritas keagamaan di Indonesia bukanlah cerita tentang “tradisional versus digital”, melainkan tentang lapisan-lapisan otoritas yang hidup berdampingan. Digitalisasi memang membuka akses luas terhadap berbagai pandangan keagamaan, tetapi struktur sosial berbasis komunitas dan keluarga tetap menjadi fondasi penting, terutama bagi generasi tua dan kelompok ekonomi bawah.

Inilah yang sering luput dalam banyak diskusi tentang dakwah digital. Kita kerap terlalu fokus pada platform dan jangkauan konten, tetapi melupakan bahwa kepercayaan tidak dibangun semata oleh jumlah pengikut, melainkan oleh relasi sosial yang panjang dan intens. Seorang kyai kampung yang dikenal puluhan tahun bisa memiliki otoritas yang jauh lebih kuat daripada ustadz viral yang hanya hadir di layar.

Implikasinya, strategi dakwah dan pendidikan keagamaan tidak bisa diseragamkan. Pendekatan untuk Gen Z di kelas menengah atas tentu berbeda dengan pendekatan untuk Baby Boomers di kelas bawah. Konten digital mungkin efektif untuk sebagian segmen, tetapi bagi segmen lain, penguatan majelis taklim, pesantren, dan peran tokoh lokal justru jauh lebih strategis.

Bagi organisasi keagamaan besar, transformasi digital seharusnya tidak dipahami sebagai pengganti struktur sosial lama, melainkan sebagai penguat jejaring yang sudah ada. Platform digital idealnya membantu kyai, guru, dan penggerak lokal memperluas jangkauan, bukan malah meminggirkan mereka. Digital menjadi alat penguat, bukan substitusi.

Selain itu, tingginya peran orang tua sebagai sumber informasi keagamaan bagi Gen Z mengingatkan bahwa keluarga masih menjadi arena utama pembentukan nilai. Pendidikan agama tidak cukup jika hanya diserahkan kepada sekolah atau konten daring. Tanpa penguatan literasi keagamaan di tingkat keluarga, generasi muda akan mencari jawaban sendiri di ruang digital yang sangat beragam dan tidak selalu terkurasi.

Pada akhirnya, hasil survei tentang sumber informasi keagamaan ini memberi gambaran bahwa agama di Indonesia hidup dalam jejaring sosial yang kompleks. Ia tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh relasi antar manusia, struktur kelas, dan pengalaman lintas generasi. Jika kita ingin memperkuat moderasi beragama dan kohesi sosial, maka strategi yang dibutuhkan bukan hanya soal konten, tetapi juga soal membangun kembali ruang-ruang perjumpaan, baik fisik maupun digital, yang saling terhubung.

Perubahan memang tidak bisa dihentikan. Otoritas akan terus bergerak, dari mimbar ke layar, dari pesantren ke platform, dari kitab ke video pendek. Tetapi selama perubahan itu tetap berakar pada komunitas, keluarga, dan tradisi keilmuan yang kuat, agama tidak akan kehilangan fungsi sosialnya sebagai penopang etika dan solidaritas. Tantangan kita bukan memilih antara tradisi atau teknologi, melainkan memastikan keduanya saling menguatkan dalam membentuk keberagamaan yang dewasa dan inklusif.

Leave a comment